Objetivos

Al finalizar la

lectura de este artículo, el lector podrá:

1. El estudiante aprenderá la epidemiologia e incidencia de la apendicitis aguda así como

su influencia en el diagnóstico y pronóstico.

2. Conocer,

comprender y analizar la etiología de la apendicitis aguda diferenciando causas por edad , sexo y su

relación con el pronóstico.

3. El estudiante Aprenderá la fisiopatología de la apendicitis aguda y su

relación con la sintomatología y

pronóstico.

4. El Estudiante conocerá, identificara y

diferenciara la Anatomía patológica de

en cualquiera de sus fases fisiopatológicas

5. El estudiante aprenderá las clasificaciones más representativas y reconocidas de la así como su relación fisiopatológica y

tratamiento quirúrgico

Mapa conceptual

Definiciones

Apendicitis

Aguda: Infiltración de leucocitos

a la membrana basal en el apéndice cecal.

Apendicitis

no complicada: Apendicitis

aguda sin datos de perforación.

Apendicitis

complicada: Apendicitis aguda perforada

con y sin absceso localizado y/o peritonitis purulenta.

Apendicectomía

Convencional: Técnica

quirúrgica tradicional (abierta).

Apendicectomía

laparoscópica: Cirugía de

mínima invasión. (GPC, 2014)

Historia

La apendicitis (AP), como causa de abdomen agudo

inflamatorio, es tan antigua como el mismo origen del hombre. En

momias egipcias de la era Bizantina se observaron adhesiones en el cuadrante

inferior derecho, sugestivas de AP antiguas (Williams,

1983. Seal,

1981).

El apéndice cecal no fue muy

frecuentemente mencionado en muchos estudios anatómicos antiguos, probablemente

debido a que estos estudios fueron realizados en especies animales los cuales

no poseen éste órgano.

El apéndice estuvo evidentemente

representado en dibujos anatómicos de Leonardo da

Vinci, hechos en 1492, dibujó

una figura humana donde se observa el colon y el

apéndice cecal, al que denominó “orecha” en italiano y que significa “ear”,

“oreja”, tal

vez quiso decir apéndice. Pero

no fueron publicados sino hasta el siglo XVI y sirvieron de ilustración para el

trabajo de Andreas Vesalius “De Humani Corporis Fabrica”, publicado en el año de 1543, aunque

éste no fue descrito en el texto (Osorio,

1992).

Figura 1. Un dibujo

de Leonardo da Vinci de 1492 representa muy claramente un apéndice latero cecal

interno.

En el año 1524,

Capri y en 1543, Vesalio describen el apéndice como tal. Los

primeros conocimientos sobre el apéndice cecal fueron referidos por los

anatomistas Carpi y Estienne en el siglo XVI, asombrados por el descubrimiento

que hicieron en una de las muy pocas autopsias realizadas en aquellos tiempos. (Bett,

1934).

Algunos historiadores de la

apendicitis acreditan a Jean Fernel,

médico de la corte de Catherine de Medici, el

haber realizado la primera publicación en el año de 1544, en la autopsia de una niña de

siete años. Múltiples casos de apendicitis fueron hallados en autopsias

posteriores.

En 1710

Verheyen la llama por primera vez apéndice vermiforme. Vidus Vidius, designa un

hallazgo similar con el nombre de "apéndice vermiforme" por su

similitud con un gusano.

Si bien se ha adjudicado su descripción a Jean Fernel y Von Hilden, fue

Lorenz Heister (1683-1758) discípulo de Hermann Boerhaave (1668-1738) quien

describió una AP perforada con absceso en 1711. Heister, cirujano alemán

escribió el protocolo de una autopsia practicada en un reo ajusticiado en la

horca de Altdorf. Este autor

describió una autopsia realizada en el cadáver de un criminal que había sido

ejecutado y escribió: Cuando me

encontraba a punto de poner de manifiesto el intestino grueso, encontré el apéndice

vermiforme del ciego preternaturalmente negro. En el momento en que estaba por

separarlo, sus membranas se partieron y exhudaron dos o tres cucharadas de

materia. Es probable que esta persona pueda haber tenido algo de dolor en el

sitio. Indicando en su escrito que el apéndice se encontraba de color negro y

lleno de pus provocando supuraciones en el abdomen. Sin embargo la estructura

así descubierta y descrita no fue dado a conocer por los tratados de anatomía

hasta el decenio de 1739 - 1749, restando de esta manera importancia a los

hallazgos anteriores. En 1755, Heister comprendió que el apéndice

podía ser asiento de una inflamación aguda primaria. (Ellis, 1986).

Lorenz Heister

1711 Descripción inequívoca de un apéndice perforado con formación de absceso.

Giovanni

Battista Morgagni en 1719 Primera

descripción anatómica detallada del apéndice.

Si bien los

textos antiguos incluyen descripciones dispersas de operaciones practicadas por

dolencias parecidas a la apendicitis, el crédito de la ejecución de la primera

apendicectomía corresponde a Claudius Amyand, (1681-1740) un cirujano del St. George’s Hospital, de

Londres y adscrito al servicio de la reina Ana y los reyes Jorge I y II. (Barcat,

2010). La fecha sería 1736, Amyand

relató que el 8 de octubre de 1735 ingresó al St. George´s Hospital Hanvil

Anderson, un chico de 11 años, que desde la infancia tenía una hernia escrotal,

complicada con una fístula entre el escroto y el muslo que drenaba gran

cantidad de materia fecal y que para curarla era necesario curar la hernia. Lo

operó el siguiente 6 de diciembre. El tumor estaba compuesto en su mayor parte

por epiplón, tenía el tamaño de una manzana y en él se encontraba el apéndice

cecal perforado en la punta por un alfiler incrustado en una concreción

calcárea; por la perforación salía materia fecal cada vez que se movía el

alfiler adherido al epiplón. Alrededor, un absceso incluía el conducto

deferente y el testículo contenidos en el saco herniario. Amyand no sabía qué hacer

con el intestino perforado que reconoció, al final, como el apéndice cecal

"contraído, carnoso y duplicado". Tras una complicada disección,

extendida a la cavidad abdominal, resecó el epiplón, separó los vasos, el

deferente y el testículo y, de acuerdo a la opinión de los asustados

concurrentes, decidió amputar el anormal apéndice tras una ligadura en la base.

Retornó el intestino a la cavidad abdominal, dejó el resto de los elementos en

el saco escrotal y resecó la fístula. La incisión se mantuvo abierta con una

compresa. La operación duró casi media hora y fue "tan dolorosa para el paciente, como laboriosa para mí".

Al mes el chico fue dado de alta. La fístula curó, la hernia recidivó a los

seis meses (Barcat, 2010. Amyand, 1736. Antozzi, 1988. Bailey, 1959. Berne,

1999. Bett, 1934. Cueto, 1998. De Manzini, 1994. Ellis, 1986. Schwartz, 1995), Las

apendicitis dentro de las hernias no son tan infrecuentes, ocurriendo en

hernias inguinales (hernia de Amyand) y femorales (hernia de Garengeot).

En 1742, el cirujano francés Mestivier, drenó un absceso localizado

sobre la ingle derecha de un paciente sin sospechar su origen. Luego cuando el

paciente murió y al realizar su autopsia descubrió un apéndice purulento. El

cirujano no llegó a conclusión ni relación alguna con otros pacientes similares

y su informe a manera de hallazgo anecdótico no mereció atención de sus

contemporáneos siendo archivado.

En el año de 1759 el cirujano

parisino Meistivier

(Bailey, 1959), reportó una autopsia en un hombre

de 45 años, quien murió posteriormente al drenaje de un absceso en el cuadrante

inferior derecho.

John Hunter 1767 Describió un apéndice gangrenoso en una necropsia

Parkinson, en 1812 realizó la autopsia en un niño muerto después de

presentar dolor agudo abdominal, vómito intenso y fiebre alta. Encontró además

de una peritonitis generalizada el apéndice inflamado y perforado. Parkinson,

fue el primero en indicar una relación de causalidad entre la supuración del

apéndice y las peritonitis generalizadas pero sus conclusiones no despertaron

interés alguno y las personas seguían muriendo con el síndrome. La descripción

de un fecalito dentro de una AP perforada fue publicada por James

Parkinson en el año 1812.

El

siguiente siglo se dieron a conocer algunas observaciones esporádicas, sin que

ninguna de ellas sugiriera la relación

anatomoclínica entre el

apéndice y la

supuración de la fosa

ilíaca derecha.

En el año 1815, el Barón Dupuytren

fue el primero en abrir y drenar un absceso en la fosa ilíaca derecha y lo

consideró como consecuencia de una lesión cecal, creando el diagnóstico de

tiflitis y peritiflitis. El concepto de que los abscesos de la fosa ilíaca eran

originados por la inflamación del ciego y no del apéndice, y que su mejor

tratamiento era el drenaje entre el 5 y 12 día, continuó aceptándose hasta

fines de ese siglo.

En 1824, Loyer-Villermany

hizo una presentación en la Real Academia de Medicina de París, titulada

“Observaciones Utiles en los Cuadros Inflamatorios del Apéndice Cecal”, en la

cual describía dos ejemplos de apendicitis aguda que condujeron a la muerte. En

ambos casos, en la autopsia se encontró que el apéndice estaba negro y

gangrenoso, en tanto que había poco compromiso del ciego.

En 1827, François Melier, un

médico francés, expuso el trabajo de Louyer-Villermay. Comunicó seis casos de necropsia y fue el

primero que sugirió la identificación de apendicitis antes de la muerte. (Ellis,

1985) Este trabajo no lo consideraron importante muchos médicos de la

época, incluido el barón Guillaume Dupuytren.

Para complicar aún más la situación quirúrgica del apéndice, apareció el

criterio de Dupuytren, cirujano del Papa,

(Lindskog, 1977) que gozaba

de gran fama y credibilidad en el ámbito médico. Él había tenido la oportunidad

previa de drenar dos abscesos sobre la fosa íliaca derecha y como en ninguno de

ellos encontró el apéndice concentró su atención en la inflamación del ciego,

informando y divulgando que la supuración de la región se producía por la

inmovilidad de éste y que en el sitio de la válvula ileocecal existía un

estrechamiento donde se originaban "estancamientos e inflamaciones".

La posición de privilegio que ocupaba Dupuytren fue suficiente para que nadie

prestara atención a los estudios que señalaban al apéndice cecal y no al ciego

como causa de las supuraciones. Esta posición originó que el médico Pulchet y

su colaborador Goldbeck, bautizaran dicha enfermedad con el nombre de

"peritiflitis" el mismo que se impuso en todo el mundo escribiéndose

multitud de artículos sobre esta falsa dolencia que era más un efecto que

verdadera causa. Ellis,

1986 El término peritiflitis, apartó del verdadero camino quirúrgico a casi

dos generaciones de cirujanos. Se describieron gran cantidad de cuadros

clínicos y se inventaron denominaciones especiales. Los síntomas ligeros se

trataban con laxantes para "evitar el estancamiento" y en los graves

donde el 70% de los casos eran mortales se administraba opio para aliviar los

dolores y disminuir los movimientos peristálticos tratando de esta manera

conseguir tiempo para que las defensas naturales confinaran el proceso

supurado, que en el mejor de los casos serán absorbidos o abiertos al exterior

espontáneamente. El drenaje quirúrgico sólo se indicaba en aquellos raros casos

donde se manifestaba un absceso subcutáneo a punto de abrirse.

En el primer volumen del libro "Elementos de medicina

práctica" publicado en 1839, los doctores Richard Bright (1789-1858) y

Thomas Addison (1793-1860) del Guy´s Hospital, describieron la sintomatología

de la AP y establecieron que la AP provoca la mayoría de los procesos

inflamatorios de la fosa ilíaca derecha (Barcat, 2010, Lewis, 1987)

El tratamiento

quirúrgico no fue mencionado. En la literatura europea, Votz, en 1846, comenzó a

identificar al apéndice cecal como sitio de origen de la enfermedad

inflamatoria del cuadrante inferior derecho. Los términos “tiflitis” y “peritiflitis” continuaron en uso

hasta fines del siglo XIX.

El 25 de septiembre de 1848, Henry Hancock, cirujano londinense, de 39

años de edad presentó a la Real Sociedad Medica de Londres, el informe del caso

de una mujer de 30 años que padecía de agudos dolores en la fosa íliaca derecha

y cuyo diagnóstico, otorgado por los médicos del paciente, Chowne y Diamond era

de peritiflitis, los mismos que como era la costumbre le habían administrado

grandes cantidades de opio. Pero el 17 de abril, sabiendo Hancock que la muerte

podía sobrevenir en cualquier momento y que los drenajes sólo debían hacerse en

forma superficial, "Se armó del

valor característico que hace presa de los cirujanos en momentos de extrema

desesperación" y realizó el corte sobre una zona dura y profunda que

había palpado previamente, inmediatamente brotó gran cantidad de pus

aliviándose el paciente en forma notable a los pocos días. Con ese informe

Hancok se convirtió en el primer cirujano en emplear e indicar el bisturí aún

cuando el absceso esté localizado en situaciones profundas. Pero nuevamente sus

contemporáneos no dieron crédito a sus observaciones y continuó el dominio del

laxante y el opio, agravando y llevando a la muerte a los pacientes. Este autor escribió: Puede ser prematuro especular a partir del resultado de un solo caso,

pero yo confío en que llegará el momento en que este plan sea empleado con

éxito en otros casos de peritonitis que evolucionan hacia el derrame que, en

general, terminan fatalmente.

En 1856, las palabras de Hancock encontraron eco en Levis, quien volvió

a abrir un absceso profundo, sin embargo tuvo que transcurrir hasta 1874 antes

que Wilard Parker, se convirtiera en el tercer cirujano que drene abscesos

profundos de peritiflitis en forma sistemática. Parker de sesenta y cuatro años

de edad, profesor de la Universidad de Columbia y que gozaba de fama inició la

actividad quirúrgica encaminada a drenar abscesos de la región del ciego,

práctica que se fue imponiendo lentamente. Sin embargo, con este nuevo avance,

poco mejoró en general la morbi-mortalidad porque la operación se realizaba en

aquellos pacientes extremadamente graves.

En este momento histórico, parece ser que la totalidad de los cirujanos

estuvieran cegados al no ver al apéndice vermiforme como el verdadero causante

del mal pero tanto en Francia como en Alemania existían cirujanos como Kless,

Bamberger, Leudet, Wirth, Bierhoff que abordaron el tema correctamente aún

escribiendo sobre él pero sus notas no fueron decisivas frente a la generalidad

del pensamiento quirúrgico en el mundo.

Fue hasta 1880 cuando se hizo la

primera apendicectomía transabdominal por parte de Lawson Tait, en Londres, en

la cual se extirpó un apéndice gangrenoso

a una muchacha de 17 años de edad. La paciente se

recuperó. Desde el punto de vista de

la prioridad, Shepherd demostró, en 1880, que Tait, de Birmingham, Inglatérra,

operó a un paciente con apendicitis gangrenosa, extirpó el apéndice y se

produjo su recuperación. Sin embargo, Tait no registró este caso hasta 1890. (Bernhard,

1980)

La aceptación de la apendicectomía

como tratamiento fue ejecutado en 1883 por Abraham Groves de Fergus Ontario. El 10 de mayo de 1883, él

observó a un muchacho de 12 de años de edad, con dolor e hiperestesia en el

cuadrante inferior derecho; Groves aconsejó

realizar una intervención quirúrgica para remover el apéndice inflamado. El

muchacho se recuperó. Aunque Groves escribió

varios artículos científicos, él no reportó este caso sino hasta cuando lo

mencionó en su autobiografía publicada en 1934 (Harris, 1961).

Fergus, en Canadá, efectuó la

primera apendicectomía electiva en 1883. (Ellis, 1985)

Un acceso extraperitoneal del

apéndice con remoción externa de un fecalito es establecido (incorrectamente)

como la primera apendicectomía para apendicitis aguda realizada por R. J. Hall en el año de 1886 (Ellis,

1986).

El crédito de la primera publicación de una

apendicectomía debe ser adjudicado a Kronlein en 1886, aunque el paciente, de

17 años, murió dos días más tarde.

En junio de 1886 se realizó el congreso de la Asociación Americana de Médicos en Washington, DC. Muchos líderes de la medicina americana estuvieron presentes, como Sternberg, Prudden, Osler y otros. El Dr. Reginald H. Fitz profesor de medicina en la Escuela de Harvard presentó su conferencia titulada "Perforating infammation of the vermiform appendix; with special reference to its early diagnosis and treatment". (inflamación perforante del apéndice vermicular: con referencia especial a su diagnóstico y tratamiento tempranos).

En este

Sir

Frederick Treves, cirujano, escritor e historiador inglés, contribuyó a la

difusión de las ideas de Fitz. Su influyente conferencia "Relapsing

tyflitis treated by operation", cuyo texto recibió la Royal Medical

and Chirurgical Society en septiembre de 1887, se leyó en febrero de 1888 y se

publicó en el mismo año.

El 27 de abril de 1887, Morton (Filadelfia)

realiza la primera apendicectomía verdadera (ablación de un apéndice perforado

con ligadura de la base apendicular y del meso). El paciente sanó.

En 1889 salió a la luz en el New

York Medical Journal su notable artículo en el que señalaba las

indicaciones de una laparotomía temprana para el tratamiento de la apendicitis.

En este trabajo se refirió al punto de McBurney como el sitio de

“hipersensibilidad máxima cuando se examina con las puntas de los dedos, que se

encuentra en adultos 1.25 a 5 cm adentro de la apófisis espinosa anterior

derecha del iliaco en una línea trazada de ese punto hasta el ombligo”. Desde

entonces se denominó “punto de McBurney” al lugar de mayor sensibilidad a la

palpación del abdomen en el caso de apendicitis. El dolor a la palpación en ese

punto, situado en la unión del tercio externo con el tercio medio de una línea

imaginaria que uniera la espina iliaca anterosuperior con el ombligo. De forma subsecuente, McBurney notificó en

1894 la incisión que lleva su nombre. Empero, más adelante el propio McBurney

acreditó a McArthur la primera descripción de esta incisión. En 1889, Chester McBurney describió el dolor

migratorio caracteristico y la localizacion del mismo sobre una linea oblicua

que iba desde la espina iliaca anterosuperior hasta el ombligo.

John Benjamin Murphy (1857-1916) en 1889, realizó la primera cirugía

temprana para prevenir las complicaciones de la apendicitis. (Williams,

1983). El cuadro clínico inicial de la apendicitis aguda se presenta por

lo general, ordenado y cronológico, según se describe en la triada sintomática

de Murphy. Esta no es patognomónica de la apendicitis ya que se puede observar

en la pancreatitis y la úlcera perforada. Está constituida por dolor

epigástrico o peri umbilical, que es un síntoma capital, casi siempre llamativo

y alarmante, seguido de anorexia, náuseas o vómitos; el dolor se irradia y se

localiza en la fosa ilíaca derecha, a esto se le puede agregar fiebre y

leucocitosis, si esto último ocurre, se la llama péntada de Murphy. Se presenta

aproximadamente en 60% de los pacientes. El dolor provocado al descomprimir

bruscamente la fosa iliaca derecha se denomina signo de Blumberg en honor a su

descubridor Jacob Moritz Blumberg (1873-1955), y si es generalizado se llama

signo de Noël Guéneau de Mussy (1813-1885).

Ante estos singulares éxitos de la extirpación apendicular, nadie

pensaba todavía en el criterio de la cirugía preventiva, la misma que

preconizaba la intervención durante los primeros síntomas y así prevenir la

supuración y la perforación. La defensa de esta modalidad fue realizada con

singular fanatismo por John Benjamin Murphy, de 32 años y que ejercía en

Chicago. Es gracias a este cirujano que aún en nuestros días la extirpación

precoz y radical del apéndice inflamado en forma muy temprana es una intervención

natural.

También ocurrió que en 1897, el francés Mellier colecciona una de las

primeras series de abscesos de la región del ciego indicando que su causa es la

inflamación del apéndice vermicular y aún llega a profetizar que algún día

dicho órgano se cortará con el bisturí, pero tampoco sus informes despertaron

interés entre los cirujanos de la época.

En 1902

se le drena a Eduardo VII (Inglaterra) con éxito quirúrgico.

La recomendación de la

apendicectomía incidental en cirugía ginecológica y obstétrica fue efectuada

por Fischer en 1909 y por Goldsphon en 1911. (Thompson,

1993).

La primera apendicectomía incidental

durante cirugía vaginal fue reportada en 1949 por Bueno en España, quien comunicó tres casos de apendicectomía

incidental en el momento de una histerectomía vaginal.

La técnica operatoria usada para la

apendicectomía nunca estuvo completamente estandarizada. Incisiones verticales

en la línea media en casos más tempranos fueron utilizadas, pero la exposición

no era la adecuada (Mcade, 1964). La incisión descrita por William Henry Battle del Saint Thomas

Hospital de Londres en 1897 era una incisión vertical lateral a través

del borde de la vaina del recto derecho. Debido a ello la denervación del

músculo recto abdominal fue común. La incisión muscular lateral o “en parrilla”

fue generalmente mencionada como la incisión McBurney, la cual fue usada simultáneamente por el Doctor Lewis L. McArthur de Chicago y

presentada en la Sociedad Médica de Chicago en junio de 1894. La descripción de

McBurney fue descrita en el Annals of Surgery en julio de 1894, vol.

20:38-43. Si bien McBurney concedió

prioridad a la incisión de McArthur,

el uso del término “incisión de

McBurney” continuó en uso. (Brooks, 1959). Fue J. W. Elliot de Boston quien el año de

1896 describió la incisión transversa de la piel. (Mcade, 1964). En

1905 A. E. Rockey de Pórtland Oregon,

es a quien comienza a adjudicarse la incisión transversa para las

intervenciones quirúrgicas de la parte baja del abdomen. Rockey describe la división vertical

de la capa muscular y no hace mención a la divulsión muscular. Un año después, Gwilym G. Davis de Filadelfia, también

se adjudica la incisión transversa en la piel, pero divide la porción lateral

de la vaina de los rectos y la extiende lateralmente por corte del oblicuo

externo y divulsión del oblicuo interno en dirección transversal de sus fibras.

Ninguno de ellos: Rokey ni Davis,

mencionaron el papel de Elliot. (Finochieto,

1946).

El manejo del muñón apendicular fue

controvertido por años, mereciendo significativa atención. Fowler describió el método de

invaginación, el cual se volvió enteramente popular en 1895. Dawbarn sugirió el uso de sutura en

bolsa de tabaco sin ligadura del muñón apendicular dentro del ciego, pero el

método fue abandonado en 1926 por los frecuentes reportes de hemorragia

postoperatoria. (Shepherd, 1954).

La utilización de métodos de

“esterilización” del muñón apendicular por agentes químicos o cauterio

fácilmente se volvió popular, los cuales fueron comentados por Nelly en 1905. (Finochieto,

1946).

Los

indices de mortalidad por la apendicitis disminuyeron con la generalizacion del

uso de antibioticos de amplio espectro en los años cuarenta. En 1886, Fitz señaló que la tasa de mortalidad relacionada

con la apendicitis era cuando menos de 67% sin tratamiento quirúrgico. (Fitz,

1886) En la actualidad, la mortalidad por apendicitis aguda publicada es menor de 1%. (Hale , 1997)

Entre los avances mas recientes cabe destacar

los estudios diagnosticos preoperatorios, las tecnicas radiologicas de

intervención para drenar los abscesos periapendiculares establecidos, y el uso de la laparoscopia

para confirmar el diagnostico y descartar otras causas de dolor abdominal.

Actualmente, el amplio uso de

técnicas laparoscópicas por parte de los cirujanos generales ha cambiado el

abordaje quirúrgico de muchas patologías; la apendicectomía es el procedimiento

más común de cirugía general de emergencia (Fitzggibbons, 1999).

En 1977

Dekok realiza extirpación combinada con

laparoscopia y mini laparotomía.

En 1982 el ginecologo Kurt Semm describio por

primera vez la apendicectomia laparoscopica, aunque esta técnica solo ha

alcanzado una aceptacion generalizada durante la pasada decada. (Semm, 1983)

Screiber fue el primero en informar la

extirpación laparoscópica del apéndice en apendicitis aguda. (Cueto, 1998.

De Manzini, 1994). Durante muchos años esta técnica no se expandió,

debido en gran parte a la pobre comunicación existente entre especialistas de

diferente orientación. Esto ocurrió sólo después del auge de la colecistectomía

laparoscópica, en una etapa de comunicaciones extensas y significativas.

En el año 1987, Jörg H Schreiber, quien es el primero

en realizarla en un

paciente ya diagnosticado y reporta una serie de 70 pacientes. Hoy día, esta

técnica es

considerada ''el estándar de oro'' para la apendicectomía.

Más adelante surgió y se desarrolla la Natural

Orifice Translumenal Endoscopic Surgery, conocida por su acrónimo (Notes) que

conjugaba los procederes de tipo endoscópicos menos invasivos si se compara con

la laparoscopía convencional. No es a través de la piel que se consigue acceder

a la cavidad abdominal, sino de orificios naturales como: vulva, vagina,

uretra, boca, estómago, vejiga, colon y recto. Hoy día, el acceso transvaginal

parece el más seguro y factible para su aplicación. El Notes transgástrico se

inició en la Universidad John Hopkins por investigadores donde se destaca

Anthony Kalloo, de inicio lógicamente en animales.

En 2004, se desarrolla la técnica a través de la

pared gástrica.

Ese mismo año y en la India, Rao J, Reddy N y

Banerjee R, realizaron la primera

apendicetomía por acceso transgástrico.

Dos años

después (2006), Palanivelu C y otros,también en la India, fueron los primeros

en hacerla, pero por vía transvaginal según Roesch Dietlen y otros.

Las técnicas Notes y entre ellas la apendicectomía

a través de vagina o trans-Douglas, se intentaron a partir del 2004, según el

reporte de Ram Elazary, Santiago Horgan, Mark A Talamini y otros, todos

cirujanos en Universidades de Jerusalén, Chicago y Nueva

York, respectivamente.

A partir

del 2009, es conocido que la apendicectomía por este proceder se realiza en

todo el orbe; sin embargo, desde sus inicios se difunde sobre todo en India,

Asia y EUA.

Se reconocen tres ventajas en esta cirugía a saber:

a)

no hubo trauma de la pared

abdominal,

b)

más estética y sin dejar cicatriz externa,

c) hay tendencia a olvidar la intervención. Barbaro,

2019.

Se han descrito otros abordajes minimamente

cruentos para la apendicectomia, como la cirugia transvaginal (Palanivelu,

2008) y la laparoscopica por una sola incision (SILS); (Chow, 2009) Apendicectomia transumbilical (2011) sin

embargo, todavia no se han adoptado de forma amplia.

Epidemiologia

La apendicitis

aguda (AA) es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico en la actualidad. La apendicitis aguda es la causa más frecuente

de dolor abdominal agudo: representa 47.8% de los ingresos quirúrgicos en los

servicios de urgencias hospitalarias. En Estados Unidos se documentan entre 250.000 y 280.000

casos nuevos al año, con una mortalidad del 0,0002 % y una morbilidad del 3 %

cuando se realiza el diagnóstico y el tratamiento oportuno. (Storm, 2003.

Bobrow, 1996). La probabilidad de presentarla es de 1 en 5 al

nacimiento, 1 en 35 a los 50 años y menor de 1 en 100 a los 70 años. Una de

cada 15 personas presentará un cuadro apendicular agudo en algún momento de su

vida. La

literatura informa el riesgo global de sufrir apendicitis es del 8,6 % para los

hombres y del 6,7 % para las mujeres en todos los grupos de edad. (Addiss,

1990).

Incidencia

por edad

La enfermedad ocurre en todas las etapas pero

es más frecuente en el segundo y tercer decenios de la vida, con una edad pico a los 22 años. (Storm, 2003).

Hay un paralelismo general entre la cantidad de tejido linfoide en el apéndice

y la frecuencia de apendicitis aguda cuyo máximo ocurre a mitad de la

adolescencia. La apendicitis se observa con mayor

frecuencia en sujetos de la segunda a cuarta décadas de la vida, con una edad

promedio de 31.3 años y una edad mediana de 22 años. Luego de los 30 años la incidencia

declina, pero la apendicitis puede ocurrir en individuos de cualquier edad.

El padecimiento es muy raro antes de los tres

años, tal vez debido a la amplitud de la base, lo que dificulta la obstrucción

de la luz apendicular. La incidencia de apendicitis aguda permanece elevada

(51%), con una morbilidad cercana a 25%, tendencia que no ha cambiado en los

últimos 30 años. Los niños menores de 2 años suponen menos del 5% del

total de AA. La incidencia de AA es algo mayor en varones y es más

frecuente en meses cálidos. Se postulan varios factores de riesgo para tener

una AA:

· Genéticos:

el riesgo de AA es mayor si los familiares de primer grado la han tenido. Esto

sobre todo se ve en los niños que la padecen con menos de 6 años

· Infecciosos:

mayor incidencia tras infecciones virales, gastroenteritis, etc.

· Alimentación:

dieta pobre en fibra.

· Después

de un traumatismo abdominal.

A pesar de ser una patología bien conocida y sospechada ante un niño con

dolor abdominal, el diagnóstico en ocasiones continúa siendo difícil, lo que

condiciona errores de diagnóstico (laparotomías en blanco o retrasos en el

diagnóstico) y, por tanto, un aumento de la morbimortalidad.

La apendicitis aguda constituye

una afección quirúrgica pediátrica frecuente, que afecta al 0,3% de los niños

de 0-15 años. (Bargy, 1990). Según la experiencia de los autores, en

el 20,8% de los niños hospitalizados por dolor abdominal se encuentra una

apendicitis. En el niño pequeño, lo más común es que se trate de apendicitis

complicadas. La tasa de apendicitis complicadas, es decir, con un apéndice

perforado asociado a absceso o a peritonitis, es variable según los estudios,

aunque constituye alrededor de una cuarta parte de los casos pediátricos. Esta

tasa era del 19,3% en una serie homogénea de 648 pacientes (Emil, 2003) y del 30% en la serie de lo otros autores. Resulta más elevada cuanto más joven

es el niño. (Hale, 1997. Meier, 2003). Esta frecuencia alta de

apendicitis perforadas y de apendicitis vistas tardíamente en el niño se

debería a la fragilidad de la pared apendicular y a un desarrollo menor del

epiplón mayor. (Snelling, 2004).

Un estudio sueco de 1994 de más de 50.000 de

niños y adultos distinguió, de hecho, dos entidades epidemiológicas (Andersson,

1994):

· Las apendicitis perforadas, secundarias a una obstrucción endoluminal y/o un coprolito, con una

incidencia variable en función del tiempo, del centro estudiado (23 centros),

de la edad del paciente y del «intervencionismo» de los cirujanos (medido por

la exactitud diagnóstica);

· Las apendicitis no perforadas, cuyo número dependía, por el

contrario, de la edad (pico a los 10-14 años), disminuía con el tiempo (más

apendicectomías en el pasado) y estaba en realidad vinculado a la tasa de

exactitud diagnóstica y de apendicetomía sobre apéndice sano.

A pesar de su frecuencia, la

apendicitis no es una enfermedad anodina, con una tasa de morbilidad del 8,5%

en la serie de los autores y de mortalidad inferior al 0,1% en la

literatura (Jones, 2001).

Distribucion

por sexo

Afecta a individuos

independientemente de su sexo, antes y después de la pubertad. La relación de

la apendicitis aguda por sexos es casi 1:1 antes de la pubertad. Entre los adolescentes y los adultos jóvenes.

La relación hombre/mujer es de 2:1 entre los 15 y los 25 años, período tras el

cual la frecuencia en el hombre disminuye gradualmente hasta igualarse con la

de las mujeres. Luego de los 25 años

esta declina en forma gradual hasta ser pareja entre individuos de uno y el

otro sexo hacia los 35 años.

La apendicitis aguda perforada es causante de

5% de los casos de infertilidad tubaria en EUA. La coexistencia con el embarazo

dificulta el diagnóstico de la enfermedad, quizás a causa de cambios de la

posición apendicular y los niveles séricos altos de esteroides, con una

respuesta inflamatoria menor.

Gravedad

Se estima que cada año se

realizan en Estados Unidos unas 250.000 apendicectomías. Las ventajas que la

cirugía mínimamente invasiva tiene en la mayoría de las operaciones abdominales

se han aplicado también a la apendicectomía.

A pesar del uso mayor de la

ecografía, los estudios de tomografía por computadora (CT) y laparoscopia entre

1987 y 1997, la tasa de diagnósticos erróneos de apendicitis es aún constante

(15.3%), al igual que la de la rotura apendicular. El porcentaje de diagnósticos

equívocos de apendicitis es significativamente más alto en mujeres (22.2 contra

9.3%). La tasa de apendicectomías negativas en mujeres en edad de la

reproducción es de 23.2% y la más alta se identifica en mujeres de 40 a 49 años.

La tasa de apendicectomías negativas más elevada comunicada se registra en

mujeres mayores de 80 años de edad. Se acepta que los cirujanos expertos extirpen

apéndices macroscópicamente normales hasta en 15 a 20% de los casos y hasta el

50 % en embarazadas.

En un análisis de 8 732 casos la certeza

diagnóstica preoperatoria en apendicitis aguda no perforada fue de 91.48% y en

apendicitis aguda perforada de 71.55%.Tener una certeza diagnóstica de 100% es

peligroso porque refleja retraso en el diagnóstico y tratamiento. En otro

estudio de 63 707 casos, 84.5% presentó apendicitis aguda (25.8% perforada) y

15.5% no mostró alteración apendicular. La incidencia de pacientes con error

diagnóstico de apendicitis aguda fue más alta (8%) en pacientes mayores de 65

años.

La apendicitis en individuos mayores de 60

años constituye 5 a 10% de todos los casos, lo que incrementa tanto la

morbilidad como la mortalidad. Cuarenta por ciento de los pacientes de esta

edad inicialmente fue visto y tratado como otra enfermedad; 60% de los casos

ocurre entre los meses de septiembre a marzo.

Antes de la aparición de las

técnicas modernas en imágenes diagnósticas, el diagnóstico de la apendicitis

aguda era exclusivamente clínico. El objetivo era disminuir al máximo la tasa

de las apendicitis perforadas. El 20 % de los apéndices cecales resecados, con

un diagnóstico clínico de apendicitis aguda, eran normales; sin embargo, al

tratar de reducir esa cifra de falsos positivos siendo más estrictos con los

criterios de los diagnósticos, aumentaban los casos de perforación.

En resumen, la tasa de falsos

positivos era inversamente proporcional a la tasa de apendicitis perforadas. (Addiss,

1990. Groth, 1999). Después de la introducción de imágenes seccionales

como la tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) y la

ultrasonografía (US), como parte de la rutina diagnóstica en esta entidad, las

tasas de apendicectomías negativas disminuyeron de forma significativa a

porcentajes entre el 1,7 y el 3 % sin aumentar los casos de apendicitis

perforadas (Cooperman, 1983. Buchmann, 1984. Chapman, 2005). Los

cuadros de apendicitis perforadas son mas frecuentes en niños y ancianos.

Distribución geográfica

En el mundo, la incidencia de

apendicitis es menor en países en vías de desarrollo, sobre todo en algunas

partes de África y en los grupos de menor nivel socioeconómico. La apendicitis se observa con mayor frecuencia

en América del Norte, Islas Británicas, Australia, Nueva Zelanda y entre los

sudafricanos blancos. Es rara en la mayor parte de Asia, Africa Central y entre

los esquimales. Cuando los habitantes de esas zonas migran hacia el mundo

occidental o adoptan una dieta occidental, la apendicitis se hace más

prevalente, lo que sugiere que la distribución de esta enfermedad está

determinada por el medio ambiente más que genéticamente.

Muchos cirujanos piensan que existe una

tendencia familiar para esta enfermedad, que puede ser explicada por una

malformación hereditaria del órgano. Sin embargo la incidencia de una gran

cantidad de casos en la misma familia puede ser explicada igualmente bien por

la naturaleza frecuente de esta enfermedad.

Recientes datos epidemiológicos

han demostrado una disminución de su incidencia en los países desarrollados y

un aumento en los en desarrollo. (Al-Mmran, 2003). Se ha sugerido

que esta disminución tiene relación con un aumento en el consumo de fibras en

la dieta (Storm, 2003. Pristowsky, 2005.Ishigami, 2004). Es más

común en los individuos de raza blanca.

La franca disminución en el

mundo de apendicectomías por apendicitis aguda en los últimos cuarenta años se

relaciona en forma directa o indirecta con la mejoría de los hábitos

alimentarios, la administración de antibióticos, una mejor nutrición, pero sobre

todo por la mejoría del diagnóstico preoperatorio, pues en muchos de los

apéndices extraídos no se trataba de apendicitis agudas.

Estas cifras deben ser interpretadas con

cuidado. Muchos estudios no hacen diferencias entre todos los casos de

apendicectomía y aquellos en los que el diagnóstico de apendicitis aguda ha

sido confirmado. Otros no confirman el diagnóstico por examen anatomopatológico.

Una declinación de la tasa puede reflejar un cambio en la política quirúrgica o

una mejora de la capacidad diagnóstica del equipo quirúrgico. Deben

considerarse todos estos factores antes de establecer una verdadera declinación

en la incidencia de la apendicitis aguda.

En Mexico

Uno de cada 15-20 mexicanos presentará

apendicitis aguda en algún momento de su vida. La sospecha y diagnóstico de

apendicitis aguda se basa predominantemente en la clínica. La falla en realizar

un diagnóstico temprano eleva la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad

así como el riesgo de complicaciones. El diagnóstico retardado incrementa

costos en el servicio de urgencias y hospitalarios. El diagnóstico y

tratamiento temprano de esta patología es imperativo para el cirujano general. El diagnóstico de

apendicitis aguda es generalmente establecido por la historia clínica y la

exploración física (75-90% de exactitud en cirujanos), sin embargo el

diagnóstico es respaldado por estudios paraclínicos de laboratorio e imagen. La

exploración física completa del abdomen debe de incluir tacto rectal y las

mujeres deben ser sometidas a examen pélvico.

El diagnóstico incorrecto o tardío aumenta el riesgo de complicaciones

como infección de herida quirúrgica (8 a 15%), perforación (5-40%), abscesos

(2-6%), sepsis y muerte (0.5-5%) .

Las presentaciones clínicas

difíciles son:

· Niños menores de 3 años de edad

· Adultos mayores de 60 años de edad

· Mujeres en segundo trimestre de embarazo.

En la última revisión de 12 000 casos de

apendicitis aguda realizada en el Servicio de Urgencias del Hospital General de

México, 6 874 casos (57.28%) fueron no perforados y 5 126 (42.72%) perforados.

En México, en el año de 2008, se

atendieron 60,668 casos de apendicitis aguda en todas las instituciones del

sector salud del país, con un total de 225,839 días/ estancia. (Inegi,

2009)

De manera universal el manejo

estándar de la apendicitis aguda es quirúrgico. Algunos autores han abogado por

el manejo médico de la apendicitis aguda no complicada con antibióticoterapia.

Los esquemas más comúnmente utilizados son cefalosporinas de tercera generación

y metronidazol por un total de 10 días. Sin embargo hasta el 15% de los

pacientes presenta recurrencia en un año y hasta 5% como apendicitis

complicada. En la actualidad el manejo conservador deberá reservarse únicamente

a pacientes con alto riesgo operatorio o con múltiples comorbilidades y bajo

estrecha vigilancia. (GPC, 2014)

En el Hospital general de Atizapan

(HGA), Estado de Mexico del Instituto

de salud del estado de Mexico (ISEM) se

realizo una revicion prospectiva de 1 año del 2016 a 2017. Obteniendo los siguientes

resultados De los 182 casos revisados, 110 pacientes

fueron del género masculino y 72 del femenino, con una relación

masculino/femenino de 1.5/1. Con mayor frecuencia de edades entre 10 y 25 años. Hernández-Orduña, 2019

Etiología.

Aunque las causas de la apendicitis aguda son

controversiales: factores genéticos, anatómicos, dietéticos, infecciosos,

parasitarios, inmunológicos, neoplásicos y cuerpos extraños se consideran

desencadenantes, en forma única o multifactorial, y en ellos la obliteración de

la luz apendicular es un aspecto primordial.

El orificio apendicular, redondeado, se encuentra limitado por un

repliegue mucoso, la válvula de Gerlach, de alrededor de 3 a 5 mm de diámetro.

Otro estrechamiento lo constituye la válvula de Manniga, situada en el conducto

apendicular. El apéndice produce aproximadamente 3 ml de mucosidad al día. Dada la

estrechez del orificio apendicular, la obstrucción puede deberse a distintas

causas. Es una enfermedad obstructiva. La oclusión de la luz apendicular es el

factor dominante en su patogenia. Se han descrito varias causas de esta

obstrucción de asa cerrada, tales como:

1.

En primer lugar como factor causal, la hiperplasia de los folículos linfoideos submucosos. La obstrucción de

la luz estaría causada principalmente por una hiperplasia linfoidea en el 60%

al 65% de los casos, especialmente en los

niños y en los adolescentes; esto coincide con el pico máximo de aparición de

la apendicitis aguda. Los folículos linfoideos de la lámina propia

reaccionan a diferentes cuadros infecciosos generales (respiratorios,

sarampión, mononucleosis) o locales (salmonella, shigella: dan una enteritis y

dificultan el diagnóstico). Roux define al apéndice como la amígdala

intestinal, capaz de reacción ante cualquier cuadro inflamatorio.

Esta

causa de obstrucción luminal, que es más común en la primera y segunda

infancia, reactiva a una infección respiratoria puede desencadenar aumento de

presión y la consiguiente inflamación del órgano.

Figura 2. En el gráfico vemos un corte transversal de un apéndice, visto al microscopio óptico donde se objetiva una marcada reducción de la luz y una dilatación importante de los folículos linfoideos de la lámina propia de la mucosa apendicular.

2.

Los fecalitos como causa de la obstrucción se han descrito en el 35% al

40%. La presencia de un fecalito asintomático tal

vez sea razón suficiente para sospechar que en algún momento se desarrollará la

apendicitis aguda. No es infrecuente que el paciente presente síntomas

recurrentes en el cuadrante inferior derecho que remiten en forma espontánea,

lo cual puede ser ejemplo de un fecalito que sale del apéndice en forma

espontánea.

Se encuentran fecalitos en 40% de las

apendicitis agudas simples, en casi 65%

de las gangrenadas sin rotura y en un 90% de estas últimas con rotura. El

Fecalito es la causa más común en adultos: su

aparición se ve favorecida por el estreñimiento y la mayor consistencia de las

heces; se impacta coprolito o fibra vegetal no digerida, sobre la que sedimenta

moco y obstruye la luz.

Figura 3. En ésta toma fotográfica endoscópica de ciego vemos la concreción de fibras vegetales, materia fecal y moco obturando el pliegue mucoso de Gerlach, (válvula apendicular). Fecalito extraido de la valvula en etapa postquirúrgica. Foto del autor.

Normalmente se encuentra materia fecal tanto

en el apéndice normal como en el inflamado, que debe ser diferenciada del

verdadero fecalito, que es ovoide, de aproximadamente 1 a 2 cm de longitud, con

color fecal. Contrariamente a las heces normales, el verdadero fecalito muestra

una laminación bien ordenada en el corte. La gran mayoría de ellos son

radioopacos y, en el 10% de los casos de apendicitis aguda contienen suficiente

calcio como para ser detectados en una placa simple de abdomen. En un estudio de

240 casos de apendicitis aguda en los cuales se radiografió la muestra de

apéndice, se detectaron fecalitos en el 33% de los casos. Cuando había un

fecalito, el 77% de las muestras eran gangrenosas, en comparación con el 42% en

los que no había evidencias de éste. (Maingot, 2007

3. Luego siguen en frecuencia los cuerpos extraños (semillas de frutas, legumbres y restos alimentarios no digeridos), los cuales representan el 4% de los casos,

4.

Parásitos como áscaris, oxiuros, Entamoeba histolytica, Enterobius vermicularis,

Ascaris lumbricoides, etc.,

hasta en el 0.1% de los casos.

Figura 4 . Vemos una endoscopía con un hallazgo de áscaris en luz cecal y un ovillo de parásitos.

5. Solidificación del bario en

estudios radiológicos y Apendicitis

por bario retenido: En

algunos pacientes, la realización de exámenes radiológicos baritados tiene como

consecuencia la persistencia de bario retenido en el fondo apendicular. La

mayoría de estos pacientes permanecerán asintomáticos, pero en otros casos se

producirá la instauración de un cuadro clínico sugestivo de apendicitis aguda.

Figura 5 . Radiografía simple de abdomen que muestra la presencia de bario retenido en la fosa ilíaca derecha, 3 semanas después de un tránsito esofagogastroduodenal, en un paciente con clínica sugestiva de apendicitis aguda.

6.

Tumores apendiculares. Aparte de estas

situaciones, una apendicitis puede ser el modo de revelación (infrecuente) de

un tumor; en este caso, se trata de una forma complicada. tumores apendiculares (carcinoide), tumores de ciego que en su

crecimiento afectan la base apendicular.

La presencia del carcinoide es de 0.05%, la de

mucocele de 0.02%, que es la dilatación de la luz apendicular por la presencia

de secreción mucinosa. En el cistoadenocarcinoma del ovario con metástasis

microscópicas a distancia, hasta en 31% de los casos puede afectar el apéndice

y su extirpación sirve para estadificar el tumor (-1%)

Figura 6. Neoplasia de ciego: endoscopía baja, donde el

fibroscopio viene descendiendo por el colon ascendente y vemos el ciego desde

arriba. Entre las horas 1 y 7 vemos aumento del espesor de la pared, coloración

rojiza y máculas blanquecinas, lo que corresponde al tumor cecal. Bien hacia el

fondo, en forma triangular la válvula de Bahuin (1) y hacia la derecha el

orificio apendicular con el pliegue de Gerlach. (2)

7. Enfermedad De Crohn. En pacientes con HIV/SIDA se puede

presentar apendicitis secundaria a una infección abdominal por CMV

(citomegalovirus) (Un 30% de las apendicitis en HIV son por CMV)

8. Otros mecanismos

vasculares y torsión del apéndice, siendo su causa principal las

adherencias. La apendicitis aguda reactiva se

presenta como consecuencia de procesos inflamatorios de órganos

intraabdominales como útero y anexos, íleon terminal, vesícula biliar,

estómago, páncreas, entre otros.

9. Se ha invocado el trauma

cerrado del abdomen como antecedente en la apendicitis aguda. Para

aceptar esta causa, será necesario que exista pérdida de la integridad de la

mucosa apendicular y daño vascular y que el cuadro peritoneal de la apendicitis

aguda se produzca poco después de la contusión. Como principio solo se aceptará

lo que produzca una inflamación aguda del apéndice, la existencia de

obstrucción luminal del apéndice e infección.

10. Quizá

la causa más rara de apendicitis obstructiva sea la estrangulación

del apéndice dentro de un saco hemiario. Thomas y col. publicaron siete

de estos casos. La hernia involucrada más a menudo es la femoral derecha,

seguida por la inguinal derecha. Sin embargo, también se han comunicado casos

de un apéndice agudamente inflamado dentro de una hernia inguinal izquierda,

una hernia umbilical, una eventración y una hernia obturatriz. Por supuesto el

diagnóstico habitual es de hernia estrangulada y virtualmente nunca se ha

realizado el diagnóstico correcto antes de la operación.

11. Ulceraciones superficiales de la mucosa. Las bacterias, virus y

parásitos pueblan e infectan la mucosa del órgano. Esta se ulcera de forma

superficial y se produce infestación bacteriana subsecuente en un inicio desde

la flora normal. En 75 % de los casos, hay ulceraciones superficiales de la

mucosa que es mucho

más frecuente que la dilatación de la luz apendicular y los fecalitos y que

aparece temprano en AA. Un reporte citado, halla expresión antigénica bien

precoz en 64 % de los enfermoscon AA contra citomegalovirus humano y que no se

observa en aquellos con el apéndice cecal sano. Barbaro, 2019

12. La higiene En

1980, Barker CJ y otros, hicieron énfasis en el rol de la infección como causa

de la AA y encontraron dos líneas de evidencias: una

basada en la teoría de la higiene y la otrabasada en el desarrollo social,

industrial y económico de la población. Estos aspectos tienden a disminuir la

infección gastrointestinal en niños y que conlleva a disminuir la inmunidad de

esta población a los microorganismos en jóvenes y adultos jóvenes, por tanto, hay

una tendencia a disminuir la aparición de AA, pero si apareciera una infección,

esta predispone, dada la poca defensa del organismo a que aparezca la AA, la

cual tiene tendencia a aumentar. Así, “El rol de la infección en AA no es una

historia concluida”. Barbaro, 2019

13. Hipótesis de las fibras dietéticas Actualmente, el aporte de alimentos ricos en fibra

dietética va en descenso. Esto hace que el contenido intestinal en estas

personas sea más firme y sólido, con incremento de fecalitos y aceleración del

tránsito intestinal; por lo tanto, aumentan los casos de AA y sus complicaciones.

Los datos epidemiológicos sugieren

fuertemente que la forma complicada de apendicitis (perforada, gangrenada) no

es la evolución de la forma no complicada (catarral, flemonosa), sino que se

trata de dos formas de apendicitis aguda de distinta fisiopatología. Un

epidemiólogo estadounidense ha demostrado que la incidencia de las formas no

complicadas (el 70% de las apendicitis agudas) presenta una variación

estacional y ha tendido a disminuir en los últimos 30 años, acercándose a la de

los divertículos sigmoideos no complicados (Livingston, 2007. Hay, 1992).

En cambio, la incidencia de las formas complicadas (el 30% de las apendicitis

agudas) se mantiene estable desde hace 30 años y es similar a la de las

diverticulitis sigmoideas complicadas.

Fisiopatología

La inflamación del apéndice se origina por

una obstrucción luminal y pasa por una serie de estadios evolutivos

anatomopatológicos secuenciales, es por esto que decimos que existen cuatro

tipos de apendicitis, en base al tiempo de evolución del cuadro.

Es probable que la secuencia de fenómenos consecutivos a la oclusión de la luz sea la siguiente: un bloqueo proximal produce obstrucción de asa cerrada y la secreción normal constante de la mucosa apendicular causa distensión con rapidez.

Apendicitis

congestiva o catarral

Una vez

instalada la obstrucción (capacidad normal de luz apendicular 0.1 ml) se

produce acumulación de moco en la luz apendicular con lo que aumenta la presión

intraluminal dando como resultado distención y estimulo de fibras aferentes que

se traduce clínicamente como dolor visceral difuso, vago, sordo, periumbilical

o en epigastrio que se acompaña generalmente por anorexia, náuseas

y, a veces, vómitos.

Continua

aumentando la distención por: Secreción aumentada y multiplicación de bacterias lo que nos

lleva a una Obstrucción de flujo linfático por aumento de la presión (60 cm de

H2O con 0.5 ml) y por la falta de elasticidad de la serosa. Dicho aumento de la

presión compromete el retorno venoso con lo que se produce acumulación

bacteriana y se ve una reacción de los folículos linfoideos que producen un

exudado plasmo leucocitario que va infiltrando las capas superficiales del

apéndice.

El peristaltismo también se estimula por el

aumento súbito de la distensión, de manera que es posible que al inicio de la

evolución de la apendicitis se superpongan algunos cólicos en el dolor

abdominal.

Figura 7 apendicitis aguda en etapa 1 o catarral, Macroscópicamente vemos un apéndice con edema, engrosado y con congestión de la serosa con vasos ingurgitados. Imagen del autor.

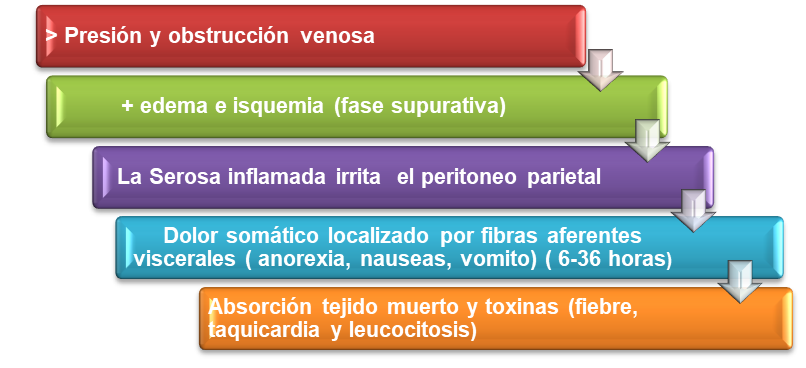

Esquema 1 de proceso fisiopatológico en la etapa 1. Nota del autor.

Apendicitis flemonosa o supurativa

Ante el cuadro inflamatorio, la mucosa

apendicular continúa secretando moco, con lo que aumenta aún más la presión

intraluminal. Aparecen pequeñas ulceraciones en la mucosa la que es invadida

por enterobacterias con lo que transforman el exudado en mucopurulento.

Conjuntamente vemos un importante infiltrado de polimorfonucleares de todas las

capas del órgano hasta la serosa. Las bacterias atraviesan la pared del órgano y

surge la apendicitis aguda supurada.

Al disminuir la peristalsis intestinal,

aumenta el número de bacterias y, por falta de recubrimiento de sales biliares

e inmunoglobulina A, las bacterias se adhieren a la pared intestinal; con la

disminución de su circulación se produce hipotrofia de las vellosidades

intestinales, con relajación de la unión celular del epitelio intestinal,

aumento de radicales superoxidantes, disminución de macrófagos y libertad

bacteriana que estimula la traslocación. La Serosa inflamada irrita el peritoneo parietal

dando como resultado clínico Dolor somático dado por fibras aferentes

viscerales y provoca la clásica

migración del dolor a la fosa ilíaca derecha aproximadamente a las 6-36

horas.

Figura 8. Apendicitis aguda en

etapa 2 Macroscópicamente vemos la serosa intensamente congestiva,

edematosa, de coloración rojiza y con exudado fibrinopurulento en su

superficie. Imagen del autor.

Esquema 2 de proceso

fisiopatológico en la etapa 2 de apendicitis aguda. Nota del autor.

Apendicitis gangrenosa o necrótica

Al

aumentar la presión intraluminal se compromete el riego arterial, con la anoxia

tisular y mayor virulencia y proliferación bacteriana, en especial de anaerobios. Conforme la proliferación bacteriana continúa

se absorben toxinas y se observan fiebre, taquicardia y leucocitosis; conforme

la distensión progresa y excede la presión arteriolar, al principio se forman

infartos en el borde antimesentérico (apendicitis gangrenada o necrótica) ya

que es una arteria terminal; éstos son los primeros sitios susceptibles de

perforación. Si ésta ocurre, puede sellarse con el epiplón o intestino

adyacente, el proceso infeccioso se aísla y se forma un absceso. Cuando esta

barrera falla se produce una peritonitis generalizada y en algunas ocasiones

lisis total del apéndice. La evolución natural de este cuadro lleva a sepsis

abdominal con morbimortalidad alta. En esta etapa se producen pequeños infartos

que permiten el escape de bacterias y la contaminación de la cavidad

peritoneal.

Imagen 9 de apéndice en etapa 3. Macroscópicamente el

apéndice presenta áreas

de color púrpura,

verde gris o

rojo oscuro, con microperforaciones, aumenta el líquido

peritoneal, que puede ser tenuamente purulento con un olor fecaloideo. Imagen del autor.

Apendicitis perforada

La etapa final de la progresión de la

apendicitis aguda es la perforación a través de un infarto gangrenoso y el

derrame de pus acumulado. Ahora se está en presencia de apendicitis perforada,

y la morbilidad y la mortalidad aumentan. A medida

que la distensión progresiva supera los límites de la presión arteriolar, sufre

más el área con mayor deficiencia de riego —se presentan infartos elipsoidales

en el borde antimesentérico—. Igual que la distensión, la invasión bacteriana

compromete el riego y los infartos progresan, ocurre perforación, por lo

general a través de una de las áreas de infarto en el borde antimesentérico.

Por lo regular, la perforación tiene lugar justo después del punto de

obstrucción, no tanto en la punta por el efecto del diámetro sobre la tensión

intraluminal. El apéndice puede romperse en cualquier sitio, pero lo más

frecuente es que el lugar de la perforación se encuentre a lo largo del borde

antimesentérico en el tercio medio y en la punta por la debilidad muscular.

Ahora bien la disminución de

perístalsis, aumento en el Número de bacterias y disminución de Ig A; más la

Adherencia bacteriana, Relajación de unión celular, aumento de Radicales

superóxidos, disminución de macrófagos y aumento en la Migración bacteriana nos

da como resultado Infartos, gangrena, Micro perforación, Translocación, Absceso

apendicular y Perforación ( borde antimesentérico o vértice)

Imagen 10 que muestra apéndice perforado en borde

antimesenterico del tercio medio. Imagen del autor.

Después de la perforación puede formarse un

absceso localizado en la fosa ilíaca derecha o en la pelvis con formación de un Flemón (masa de intestinos aglomerados

inflamados y epiplón) y/o Absceso en Hueco pélvico derecho, subhepático o

interesa, o puede sobrevenir una peritonitis difusa. El exudado fibrinoso inicial produce la adherencia de epiplón y de las

asas delgadas adyacentes, a manera de mecanismo de defensa que intentará

bloquear el proceso para impedir una peritonitis generalizada. Esto se denomina

plastrón apendicular. Cuando la perforación se lleva a cabo dentro de un

plastrón y el proceso inflamatorio e infeccioso dentro del plastrón digiere el

apéndice y producen pus, hablamos de lo que se denomina absceso

apendicular.

Depende

de muchos factores que la peritonitis permanezca localizada o se generalice,

entre ellos la edad del paciente, la virulencia de la bacteria invasora, la

velocidad con la que ha progresado el cuadro inflamatorio dentro del apéndice y

la posición del órgano asi como la respuesta del peritoneo.

Esta secuencia no es

inevitable; al parecer algunos episodios de apendicitis aguda remiten de manera

espontánea. Muchos enfermos en quienes se encuentra apendicitis aguda en una

operación proporcionan un antecedente de ataques previos similares pero menos

intensos de dolor en el cuadrante inferior derecho. El examen anatomopatológico

del apéndice extirpado de estos enfermos suele mostrar engrosamiento y

cicatrización que sugiere inflamación aguda antigua cicatrizada. La posible

obstrucción de la luz, cuando se debe a hipertrofia linfoide o un fecalito

blando, puede aliviarse de manera espontánea y permitir que remitan la

inflamación apendicular y los síntomas concurrentes.

Con base en esa secuencia de

estadios evolutivos, el apéndice con signos de inflamación leve se conoce como catarral o mucosa; flegmonosa; purulenta, pasando luego a gangrenosa perforándose, puede evolucionar a

un absceso apendicular o a un plastrón apendicular, o una etapa más grave: la

peritonitis aguda difusa.

Las apendicitis agudas no

complicadas pueden ser catarrales (infiltración de leucocitos

polimorfonucleares y ulceraciones de la mucosa del apéndice, lesiones

indispensables para el diagnóstico positivo de apendicitis aguda) o flemonosas

(infiltración edematosa de toda la pared). Las apendicitis agudas complicadas

son de dos tipos: gangrenosas o

perforadas. Es muy probable que la perforación sea la consecuencia de una

gangrena localizada de la pared del apéndice.

Anatomía patológica.

Las

apendicitis agudas no complicadas pueden ser catarrales (infiltración de

leucocitos polimorfonucleares y ulceraciones de la mucosa del apéndice,

lesiones indispensables para el diagnóstico positivo de apendicitis aguda) o

flemonosas (infiltración edematosa de toda la pared).

Las

apendicitis agudas complicadas son de dos tipos: gangrenosas o perforadas. Es

muy probable que la perforación sea la consecuencia de una gangrena localizada

de la pared del apéndice. El estercolito es un factor predictivo de perforación

apendicular, por lo que se cree que causa una necrosis de la pared del apéndice

y no una «obstrucción» como se sostenía.

Los datos

de la exploración física rara vez permiten prever la forma complicada o no

complicada de una apendicitis (mientras no se produzca la peritonitis

generalizada). Es la clásica disociación anatomoclínica que ha impulsado a

tantos clínicos y cirujanos a indicar la cirugía antes de exponerse a pasar por

alto una forma complicada. Por último, la realización sistemática del

estudio anatomopatológico permitiría diagnosticar un tumor.

Al principio el apéndice puede tener aspecto

normal externamente o mostrar solo una hiperemia; sin embargo, cuando el

apéndice se habré a lo largo, se ve que la mucosa esta engrosada, edematosa y

enrojecida.

En el proceso evolutivo de la apendicitis

aguda se distinguen cuatro estadios:

Apendicitis catarral o mucosa. El proceso afecta sólo la mucosa y la

submucosa (edema e hiperemia de la mucosa e infiltrado de células inflamatorias

de la submucosa). El aspecto macroscópico desde el exterior es normal. Al principio, el apéndice puede tener aspecto

normal externamente o mostrar sólo una hiperemia. Sin embargo, cuando el

apéndice se abre a lo largo, se ve que la mucosa está engrosada, edematosa y

enrojecida; más tarde aparece salpicado de infartos hemorrágicos marrón oscuro,

placas de gangrena verde grisácea o pequeñas úlceras. Por último, todo el

apéndice se vuelve tumefacto y turgente y la serosa se hace rugosa, pierde su

brillo saludable y se cubre de un exudado fibrinoso. La causa probable de este

cuadro es la invasión bacteriana del tejido linfoide dentro de la pared

apendicular. Es probable que algunos casos sean manifestaciones locales de una

enteritis generalizada. Debido a que la luz del apéndice no se encuentra

obstruida, estos casos raramente progresan hacia la gangrena. En muchos pacientes,

el ataque inflamatorio agudo se resuelve espontáneamente. En otros, sin

embargo, el edema del tejido linfoide de la pared del apéndice puede producir

la obstrucción de la luz y el cuadro puede progresar a una apendicitis

obstructiva con gangrena. Aun cuando el proceso inflamatorio agudo ceda, es

probable que el apéndice no recupere nunca su estado original; la formación de

adherencias y el acodamiento del apéndice pueden dar origen a un episodio final

de apendicitis aguda obstructiva. Un episodio de apendicitis gangrenosa puede

estar precedido por varios ataques leves que se resuelven espontáneamente

Imagen 11 del autor En la mucosa se aprecian erosiones y ulceraciones. En la submucosa y en la muscular hay un intenso infiltrado inflamatorio. Este infiltrado confiere al apéndice un color rojo oscuro. En la serosa se aprecia un exudado de fibrina que produce adherencias del apéndice a órganos vecinos, sobre todo al epiplón.

Apendicitis purulenta. La luz apendicular se

encuentra ocupada por material purulento. En la pared aparecen microabscesos.

El apéndice está dilatado, rígido, con exudado purulento periapendicular que se

origina por el pasaje transmural de gérmenes o por la perforación de microabscesos.

Apendicitis gangrenosa. La isquemia de la pared condiciona zonas de gangrena y necrosis. Estas

zonas acaban por desprenderse, produciéndose perforaciones de la pared

apendicular y contaminación de la cavidad abdominal.

Apéndice - Corte histológico

Las

células mucosas presentan a la microscopía electrónica bordes en cepillo con

gránulos argentafines secretores de serotonina. Después de la mucosa vemos una

lámina propia totalmente infiltrada por

linfocitos aislados y formando los característicos folículos linfoideos que

forman un anillo completo, importantísimo en la histopatogenia de la

apendicitis.

La submucosa, muscular y serosa no difieren del recto.

Imagen 12 Microscópicamente con

infiltrado de PMN característico de cuadro agudo en la apendicitis

aguda. .

Microbiologia

La flora del apendice normal es muy parecida a

la del colon, con una gran variedad de bacterias aerobias facultativas y

anaerobias. La apendicitis aguda no se asocia con ningún agente invasor

específico, bacteriano, viral o protozoo. Las bacterias que se encuentran en el

órgano inflamado son las mismas que se observan en la flora intestinal normal,

lo que sugiere una invasión secundaria del tejido lesionado a partir de la luz

intestinal. Es bien conocido el caracter

polibacteriano de la apendicitis perforada.

Un estudio detallado de las poblaciones

bacterianas de 50 apéndices inflamados produjo cultivos positivos aerobios y

anaerobios en todos los casos. Se encontraron con mayor frecuencia bacterias

anaerobias que aerobias. Entre las cepas

anaerobias predominó Bacteroides fragilis. Los siguientes en frecuencia

fueron los cocos gram positivos anaerobios, y se obtuvieron cultivos de Clostridium

perfringens en nueve pacientes. Escherichia coli fue la bacteria

aerobia más frecuente, otros bacilos aerobios gramnegativos, Klebsiella,

Proteus y Pseudomonas. Se encontraron enterococos (Streptococcus

faecalis y S. faecium) en 15 pacientes y otros estreptococos (S. minor,

S. milleri y S. salivarius) en 21 pacientes. (Samperio,) En

un paciente con síndrome de inmunodefíciencia adquirida se observó apendicitis

relacionada con citomegalovirus.

|

Tabla 1 Microorganismos

comunes en apendicitis aguda |

|

|

Aerobios y

facultativos |

Anaerobios |

|

Bacilos gram

negativos: Pseudomona aeruginosa Klebsiella |

Bacilos gram negativos: Bacteroides fragilis Especies de bacteroides Especies de fusobacterium |

|

Cocos grampositivos: Streptococcus

anginosus Especies de

streptococcus Especies de

enterococcus |

Cocos grampositivos: Especies de

peptoestretococcus. Bacilos grampositivos: Especies de

clostridium. |

|

Tabla 2 bacterias que suelen aislarse en las

apendicitis perforadas. |

|

|

Tipo de bacteria pacientes |

(%) |

|

Anaerobias Bacteroides fragilis Bacteroides thetaiotaomicron Bilophila wadsworthia Peptostreptococcus

|

80 61 55 46 |

|

Aerobias Escherichia

coli Streptococcus

viridans Estreptococos del grupo D

Pseudomonas

aeruginosa |

77 43 27 18 |

En muchos casos de adenitis mesentérica no se

identifica una causa infecciosa, pero es posible que exista. En general, la

enfermedad se descubre cuando se lleva a cabo la cirugía porque se sospechaba

apendicitis. Los ganglios linfáticos mesentéricos de la fosa ilíaca derecha se

encuentran dilatados, el intestino adyacente sólo está levemente inflamado y el

apéndice parece normal. No obstante, debe realizarse una apendicectomía para

evitar la necesidad de distinguir en el futuro un ataque recurrente de la

apendicitis verdadera.

Se cree que Yersinia enterocolitica y Yersinia

pseudotuberculosis tienen un papel etiológico en algunos casos de

apendicitis aguda.Sin embargo, estas especies de Yersinia suelen causar

ileotiflitis o adenitis mesentérica, que parecen apendicitis aguda con fiebre,

leucocitosis y dolor agudo en el cuadrante inferior derecho Campylobacter y

Salmonella no tifoidea también pueden causar ileotiflitis y adenitis

mesentérica. Es más frecuente que la tuberculosis apendicular o ileocecal, la

actinomicosis y la histoplasmosis causen enfermedad subaguda o recurrente antes

que apendicitis aguda clásica. Entre las causas virales de adenitis mesentérica

y, raramente, apendicitis, se encuentran el sarampión, el virus de

Epstein-Barr, los citomegalovirus y los adenovirus

En los pacientes con

apendicitis aguda sin perforar, los cultivos del liquido peritoneal son

negativos a menudo y tienen una utilidad limitada. En los pacientes con

apendicitis perforada, los cultivos del liquido peritoneal suelen ser positivos

y revelan la presencia de bacterias colicas con una sensibilidad predecible.

Dado que no es frecuente que los resultados de estas pruebas alteren la

eleccion o la duracion de la antibioterapia, algunos autores han cuestionado la

practica tradicional de obtener cultivos.

Es dudoso el

uso sistemático de cultivos intraperitoneales en sujetos con apendicitis

perforada o no perforada. Como se comentó, se conoce la flora y por tanto están

indicados antibióticos de amplio espectro. Para el momento en que se dispone de

los resultados del cultivo, muchas veces el enfermo ya se recuperó de la

afección. Además, varían en grado considerable el número de microorganismos

cultivados y la capacidad de un laboratorio específico para cultivar

microorganismos anaerobios. Los cultivos peritoneales deben reservarse para

aquellos individuos con inmunodepresión, como resultado de la enfermedad o por

medicamentos, y personas que desarrollan un absceso después de tratar la

apendicitis. La profilaxis antibiótica es eficaz para evitar la infección posoperatoria

de la herida y la formación de abscesos intraabdominales. La protección con

antibióticos se limita a 24 a 48 h en casos de apendicitis no perforada. En una

apendicitis perforada se recomiendan siete a 10 días. Por lo regular se

administran antibióticos intravenosos hasta que se normaliza la cuenta de

glóbulos blancos y el paciente no tiene fiebre durante 24 h.

Clasificación

De manera

tradicional, la clasificación de la apendicitis aguda se ha dado en cuatro fases

de acuerdo con los hallazgos transoperatorios anatomopatológicos macroscópicos;

sin embargo, estos no definen claramente la gravedad de la contaminación de la

cavidad peritoneal, ni su repercusión sistémica en el paciente.

Clasificar, es decir, ordenar o disponer por clases,

es la operación lógica que facilita la exposición del pensamiento en cualquier

actividad y, por tanto, permite orientar la toma de decisiones. La

clasificación actual de la apendicitis aguda en no perforada y perforada parece

más una descripción de los hallazgos que una clasificación, la cual no nos

orienta en la toma de decisiones, ya que no es lo mismo una apendicitis fase 4

sellada que una fase 4 con material purulento libre en toda la cavidad o material

fecaloide, e incluso con lesión a órganos vecinos; entonces ¿por qué

clasificarlos y manejarlos de la misma manera? Complicaciones posteriores al

manejo inicial conllevan la necesidad de estudios imagenológicos,

procedimientos invasivos, mayor tiempo de manejo antibiótico y prolongación de

la estancia hospitalaria con reportes de hasta un 58% en la tasa de

complicaciones, cuando la presentación inicial del cuadro es con apendicitis

perforada.

Debido a la importancia de esta patología por su

alta frecuencia, es necesario identificar si la clasificación de la apendicitis

aguda refleja su gravedad, guiándonos a realizar de manera adecuada la

intervención quirúrgica y si esta conducta quirúrgica en cada caso repercute en

las complicaciones, las reintervenciones y en la estancia hospitalaria.

El paradigma de una apendicitis aguda complicada

debe cambiar, no es sólo el apéndice, ya que tenemos dos entidades: el apéndice

y una cavidad peritoneal con peritonitis secundaria con las consecuencias que

implica, tanto locales como sistémicas, las cuales se deben manejar en forma

adecuada, sin propiciar ni esperar la peritonitis terciaria o el abdomen

hostil, lo que nos puede llevar a choque séptico y muerte.

Clasificaciones de apendicitis aguda

A lo largo de los años, la clasificación de la

apendicitis aguda ha sido tema de debate. La más utilizada de forma tradicional

por los cirujanos se basa en la observación macroscópica de los hallazgos

quirúrgicos y se divide en cuatro estadios: fase 1 eritematosa o catarral,

fase 2 supurativa o flegmonosa, fase 3 necrosada y fase 4 perforada. Sin

embargo, como es evidente, no define claramente la gravedad de la patología ni

su repercusión en la cavidad peritoneal o sistémica. Además, esta

clasificación no tiene un sustento bibliográfico, por lo que algunos autores

utilizan otras: apendicitis aguda complicada o no complicada, apendicitis aguda

perforada o no perforada. Lo cual demuestra que no existe un consenso unificado

para su clasificación. Por lo que se han utilizado otras clasificaciones: la

clínico-etiológica (no obstructiva perforada o no perforada, obstructiva

perforada o no perforada, y por obstrucción vascular); evolutiva (sin

perforación o con perforación, agregando peritonitis local o difusa); y

topográfica de acuerdo con las variantes anatómicas de la punta apendicular.

Maingot en el 2008 claramente define la extensión de

la enfermedad, sobre todo en casos complicados, dando puerta al manejo para

cada fase (1. apendicitis aguda no perforada y 2. Perforada; a) con absceso

local y b) peritonitis generalizada); sin embargo, tampoco es lo mismo

apendicitis aguda con fecalitos libres o sin ellos, con materia fecal libre o

sin ella y en cuántos cuadrantes se encuentra o si está generalizada, además el

estado de tejidos adyacentes puede ser íleo o ciego si se encuentra necrosado

o con perforaciones amplias y más importante el estado sistémico del paciente.

En el 2003, el Dr. Gilberto Guzmán clasificó la

apendicitis de acuerdo con los hallazgos quirúrgicos de la siguiente manera

muy parecida a la de Maingot: grado 0 sin apendicitis; Ia apéndice edematoso e

ingurgitado; Ib apéndice abscedado o flegmonoso; Ic apéndice necrosado sin

perforación; II apéndice perforado con absceso localizado; y III apendicitis

complicada con peritonitis generalizada. Esta clasificación es una adaptación

de la de Maingot y, al igual que él, se enfoca sólo en el apéndice sin enfatizar

tejidos adyacentes y el manejo en cada caso.

Recientemente la clasificación propuesta por la

Asociación Mexicana de Cirugía General (I. Apendicitis aguda 1. No perforada:

a) edematosa, hiperémica, b) abscedada, flegmonosa, c) necrótica. 2. Perforada: a) abscedada

con peritonitis localizada, b) peritonitis generalizada. 3. Apendicitis aguda

reactiva. II. Apendicitis crónica) sí define extensión de la contaminación de

la cavidad; sin embargo, no de los tejidos periapendiculares o estado sistémico

del paciente. Tampoco nos guía en la toma de decisión del manejo quirúrgico y

postquirúrgico.

En el 2012, Gomes propone una clasificación de

acuerdo con los hallazgos laparoscópicos en: grado 0 apéndice de aspecto

normal; grado 1 hiperemia y edema; grado 2 exudado fibrinoso; grado 3A necrosis

segmental; grado 3B necrosis de base; grado 4A absceso; grado 4B peritonitis

regional; y grado 5 peritonitis difusa.9 El objetivo de este nuevo sistema fue

proporcionar una clasificación estandarizada para permitir una estratificación

del paciente más uniforme para la investigación de la apendicitis y ayudar a

determinar el manejo óptimo según el grado.

El mismo autor en 2015 da una nueva propuesta de un